[1] *استلهمت من محادثة بيني وبين صقر النور في أكتوبر الماضي في مناقشتنا على التمركز والأدوار المختلفة التي يتخذها الباحث للقيام ببحثه وذكر حين ذلك صقر تعبير “القبعات المختلفة” الذي ظل حاضرا في ذهني خلال البحث وخلال كتابة هذا المقال.

ياسمين حافظ

أُنتجت هذه المادة ضمن “ورشة الكتابة الصحفية عن القضايا البيئية وتغير المناخ في العالم العربي” بالتعاون بين شبكة تنمو ومؤسسة جرينش وبتمويل من مؤسسة فريدريش إيبرت. الآراء الواردة في هذه المادة تعبر عن كاتبها وليست بالضرورة تعبر عن الجهات المنظمة والداعمة لورشة الكتابة.

ما هي امتيازاتك كباحث؟ وكيف تتوقع أن تؤثر هذه الامتيازات على نتائج بحثك؟ كيف تتوقع أن تراك المجتمعات المحلية خلال قيامك بالشغل الميداني؟ وهل تتوقع أن رؤيتهم لك ستغير من إجاباتهم ومناقشتهم لك؟

أسئلة تطرح عليك كطالب علوم اجتماعية، كجزء من تدريب الجامعات بالخارج لتحضيرك للعمل الميداني، بتشجيعك على استحضار كل ما تملكه من قبعات/امتيازات مختلفة بإمكانك ارتدائها في بحثك، وعلاقاتك مع المجتمعات التي ستتعايش معها. قمت بهذ التدريب سابقاً، عندما بدأت علاقتي بالعمل الميداني بالسفر إلى إثيوبيا، خلال دراساتي في الماجستير عام 2018 حول سد النهضة، كنت صغيرة في السن وأكثر حماساً للبحث، كوسيلة للتمرد على قيود المجتمع في السفر والتحرك، ووسيلة لفتح بوابة للاستكشاف.

للمفارقة، كوني امرأة جعلني أكثر تقربًا ويسر لي الكثير من الأمور، فلم أجد صعوبة في مقابلة مسؤولين من وزارة المياه أو الخارجية الأثيوبية. واجهت فقط بعض الصعوبات في مقابلة مهندسين المياه وإقناعهم بجدوى مقابلة باحثة علوم اجتماعية ومناقشتها حول السد. حاولت إيجاد مهرب لقراءة المجتمع الأثيوبي في الموسيقى بعيداً عن دراستي، أو هذا ما ظننته، حين ذهبت إلى “فنديكا”، مكان لسماع موسيقى الأزمري (فن الارتجال). تغيّر المزاج العام في المكان عندما ذكرت أنني مصرية، وقوبلت بهجاء ارتجالي مصحوب بسخرية عن تغيّر العلاقات بين البلدين بعد السد، وكيف سيواجه المصري صعوبة في الحصول على تأشيرة دخول لزيارة إثيوبيا، كما هو الحال عند دخول الإثيوبيين إلى مصر. هربت من الموسيقى إلى كرة القدم معتقدة أنها مهرب من الحديث عن السياسة، ولكن مشاهدة خسارة المنتخب المصري أمام نظيره السعودي في قهوة أثيوبية في أديس أبابا (العاصمة الإثيوبية)، حوّل الحديث مرة أخرى إلى العلاقات بين البلدين.

على الرغم من ذاك الموقف، ظلت كرة القدم وسيلة للتقرب من الثقافة الإثيوبية والهروب من البحث في الليل بعد انتهائي من العمل الميداني في الصباح، ولإثبات ولائي للقارة، قمت بتزييف حماسي الكوري وتشجيع أي دولة أفريقية خلال العمل الميداني.

1https://www.ethiopia-insight.com/2018/11/15/abiy-attacks-impunity-as-metec-and-niss-officials-held-for-graft-and-torture/

اعتقدت أنني عبرت أصعب اختبار بعد عملي في إثيوبيا، وأن وأن تجربتي في دراسة الدكتوراه عام 2020 ستكون مماثلة، وأن السنين زادتني حكمة تجعلني أستطيع إتمام “مهمة جمع البيانات” بسهولة. ولكنني تغافلت عن اختلاف تعقيدات البحث الميداني مع المجتمعات، مقارنة بمقابلات المسؤولين والنخبة، عند تحضيري للذهاب إلى بحيرة فيكتوريا في أوغندا وكينيا، ثم بحيرة مريوط وإدكو والبرلس في مصر، في دراسة الدكتوراه.

شعرت بالاختلاف منذ سفري من إنجلترا إلى مطار عنتيبي في أوغندا، في بداية عملي الميداني عام 2022. ففي إنجلترا تعودت على رؤيتي كفتاة بنية البشرة عربية الملامح، ولكنني عندما وصلت إلى أوغندا أصبح من يقابلني يسألني، إذا كنت قادمة من أمريكا أو بلجيكا. وأصبحت ألقب بـ”الموزنجو”، اسم له أصول استعمارية عادة ما يطلق على الأجانب ذوي البشرة البيضاء.

هربت مجدداً من العمل الميداني بمشاهدة مباراة المنتخب المصري في كأس أفريقيا، هذه المرة مع المصريين المغتربين في أوغندا، وعند خسارتنا وجدتهم متوجسين من مباراة اليوم التالي، لأنهم يقابلون الكثير من التهكم، كونهم “ليسوا أفارقة في المقام الأول”.

وهو ماحدث، عندما استنكر أحد السائقين في حديثه استحقاق مصر لكسب المباراة والحصول على كأس أفريقيا. وعندما جادلته ممازحة ومظهرة تحمسًا مزيفًا لكرة القدم، تساءل “كيف يمكنك أن تكوني أفريقية إذا كنت تتحدثين العربية وبشرتك بيضاء، بل وغالبا أنك أيضا تجدين السباحة في النيل!”.

خلال عملي في أوغندا حاولت فهم ما يعنيه لقبي، مزونجو، ووجدت أن مدلولها يتغير كثيرا على حسب من يذكرها وفي أي إطار. فأحياناً كانت تستخدم لإخافتي، أو للتحرش بي كوني امرأة بيضاء من المفترض أنها تملك باسبور أجنبي. وحاولت أن أفهم هذا الموقف أيضًا في إطار الإعلانات التي كانت تأتي على حساباتي على مواقع الاجتماعية للتشجيع على مقابلة رجل/امرأة بيضاء.

تغير مفهومي عن لوني وعن امتيازاتي، وأصبحت أفاجئ نفسي عندما أجدني استطرد في قصصي عن زوجي الزائف للتهرب من رؤيتي كإمرأة تسافر في الخارج بمفردها. وتغيّر إحساسي بجسدي، فشعرت بثقله، وما تعكسه لون بشرتي، وملأني الشعور بالخوف وعدم الارتياح في معظم الوقت.

قد كان هذا واضحًا عندما تعجب المارة من جلوسي ذات يوم على الأرض عندما كنت أتحدث إلى بعض النساء. أو عندما طلب مسؤولون في مكتب مصايد الأسماك التابع لوزارة الزراعة والصناعة الحيوانية ومصايد الأسماك ارتداء بالطو أبيض والتقاط صورتي كـ”خبير أجنبي قادم من جامعة في إنجلترا”، وبعدما أوقفوني خلال سؤالي لأحد الصيادين.

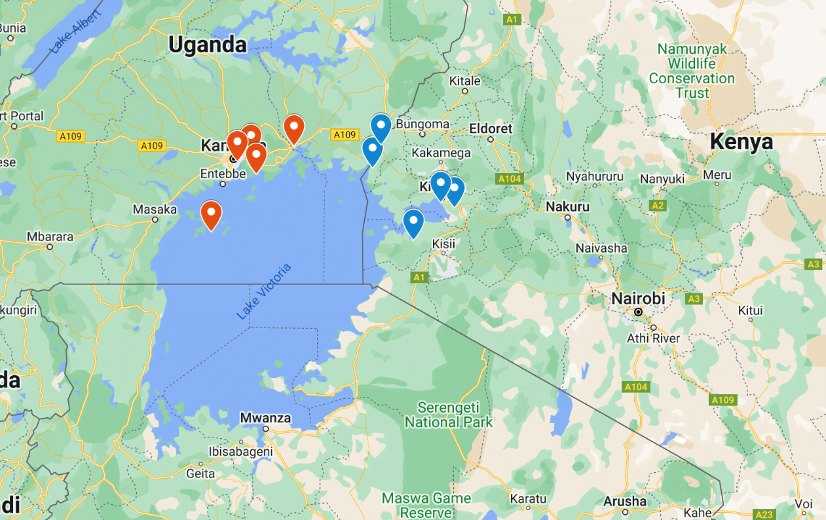

صورة لأماكن عملي الميداني بداية من العام 2022

اكتشفت خلال عملي الميداني أنني لست الشخص الذي يحدد قبعاته، ولكنني مجرد مرآة للكيفية التي يريد أن يراني بها المجتمع، وأن الامتيازات قبعات متغيرة، تغيّر من شكلها وحجمها حسب من ينظر إليها ويضعها.

خشيت أن جهلي لامتيازاتي بالنسبة للآخرين، في الفترة الأولى من بحثي، جعلني غير مدركة لدوافع رغبة الناس الإفصاح لي عن آرائهم ومعاناتهم. مع الوقت وازدياد صعوبة المقابلات، اكتشفت أنه بالرغم من قولي بأنني طالبة، ولكن ربما بسبب لون بشرتي وسفري ودراساتي بالخارج، فهناك توقع أو رغبة في طلب المساعدة كونهم يرونني كمستثمر أو وسيلة لهم للهروب والمغادرة.ظهر ذلك في طلبات أو عروض لتبادل معلومات تفيد بحثي مقابل مساعدتهم ماليًا.

انتقلت إلى مصر لإكمال العمل الميداني، مثقلة بالخوف من المسؤولية، ومعتقدة بسهولة ما تبقى من المهمة.

بدأت رحلتي بالإقامة حول بحيرة مريوط، كوني اسكندرانية الأصل، بدأت بالتعرف على بدو” أولاد علي “، وتعريفهم على أفراد عائلتي، لتسهيل مهمتي لكوني “فتاة من عائلة محترمة “، محاولة إظهار أن اصطحابي لعائلتي كان أمرا اختياريا، وليس نابعاً من خوفهم من معيشتي منفردة في مصر، بالرغم من قيامي بذلك في خارج مصر وفي أماكن أصعب.

وكلما أتضايق من هذا الأمر، أتذكر الباحثة المخضرمة ليلى أبو اللغد التي أصر والدها على أن يصحبها إلى بحيرة مريوط في بداية بحثها أيضًا في نهاية السبعينات. وقد فهمت هي موقفه وإصراره على اصطحابها بعد معاشرتها للبدو. وعبرت عن ذلك وهي تحكي عن تجربتها في كتابها ” مشاعر محجبة”:

” فهو كعربي وإن لم يكن بدويًا كان يعرف ثقافته ومجتمعه بما يكفي لأن يدرك أن سفر فتاة غير متزوجة بمفردها في عمل غير محدد بالنسبة للمضيفين أمر غير مألوف ،إن وضعها سيكون مدعاة للريبة وسيكون من الصعب عليه إقناع الآخرين بأنها فتاة محترمة “. (ص 15)

في المرة الأولى التي ذهبت فيها إلى بحيرة مريوط، طلب مني مرافقي العرباوي القيادة في أماكن نائية، حاولت إظهار هدوئي وثقتي رغم خوفي، وصلت الي بيت وعندما دخلت، تدفق الدم ثانيةً إلى عروقي عندما وجدت امرأة عجوزة بداخله.

استقبلتني بادرتني بالحديث وتعجبت بعد ذلك كثيرًا لكوني مصرية، أعيش بالخارج، أكشف عن شعري، أسافر وأقود سيارة، سألتني إذا كنت آكل الزبادي كإفطار، تعثرت لفهم مقصدها في ظل صعوبة فهم لهجتها البدوية، فضحكت وقالت أنني أذكرها بهذا الشعر البدوي الليبي.

في هذا الشعر، يشرح الشاعر ليبي بدوي ساخرا مقابلة ما بين شاب عرباوي متعلم في أوروبا طيب وهاديء رجع منطقته وسكن في فيلا، يفطر الزبادي، يقرأ الكتب ويتكلم لغات أجنبية وشاب آخر عرباوي مليء بالشر، وقامت بينهما خلاف كبير وانتصر الشرير في النهاية.

حكت السيدة القصة ثم نظرت إلى ابن أختها البدوي الذي اصطحبني قائلة له باللهجة العرباوي فيما معناه: “خلي بالك منها شكلها غلبانة” https://www.youtube.com/watch?v=na1cBpCiRfw

اتخذت من هذا الشعر علامة فهم لموقعي كفتاة تربت في القاهرة، وكسرت حواجز للسفر والدراسة بالخارج، فاختلفت قبعاتها وتباعدت المسافات بينها وبين تقاليد المجتمع المصري المعتاد عليها.

برغم رغبتي للبحث الميداني في تحدي لقيود المجتمع، وجدتني أرضخ للضغوطات لأني لا أريد أن أكون ظاهرة إلى حد يمنع معايشتي للمجتمع، خاصة مع دراستي لمجتمع الصيادين: مجتمع عمومه “ذكوري”.

فوجدتني أساعد في أعمال المنزل في بعض المناسبات خلال العمل الميداني، أتحدث كثيرا عن أعمال المنزل، واصطحب أمي في مقابلات، لأصبح بالنسبة إليهم فتاة طيبة نساعدها إنهاء واجبها الدراسي، وأصبحت ارضخ لسماع الصيادين يتحدثون إلي أمي وينصحوها بمن يجب عليها أن تمنعني من مقابلته كنصائح والمساحة الممنوحة لي بالتواجد فيها، و استعجالهم لها لزواجي تأجيل سفري في الخارج.

خلال العمل الميداني، انتقلت من إدراكي لسذاجتي تجاه فهمي لطيبة المجتمعات كصفة سائدة، وتعرضي لمحاولات تحرش أو استغلال من قبل البعض، أو محاولة تحدي لذاتي واثباتي لقوتي كامرأة مستقلة، أو اختبار مدى تماسكي.

إنك لا تضع المرآة المكبرة على المجتمع الذي تقوم بدراسته دون أن تنعكس هذه المرآة عليك شخصيًا فتغيرك، تضطرك إلى تغيير نظرتك لنفسك وموضعك، الذي اعتقدته ثابتًا في التجربة البحثية التي تحولت إلى تجربة حياتية.

تأكدت بعد هذه التجارب، بأن التدريب النظري لم يكن كافيًا لفهم تعقيدات موقعي من المجتمعات التي أتعامل وأتعايش معها، وأنه، التدريب، اختزال للبحث الميداني بتجاربه الحياتية وتعقيداته المتغيرة، وأن موقعك المتغير من قوة إلى ضعف، وجهان مختلفان من نفس العملة ومستمد من نفس الامتيازات، ولكن يتحرك مع تغير الموقف. فدوري الجندري كامرأة وموضعي كباحثة تغير في سياقات العمل الميداني المختلفة من أثيوبيا إلى أوغندا وكينيا إلي مصر.

يعد التدريب على الامتيازات والموضوعية من المجتمعات مهماً لكل من يعمل مع المجتمعات الهشة في مجال البيئة، وليس طلبة العلوم الاجتماعية فقط. فعند ذكر دراسات البيئة، هناك إجابات نموذجية يذكرها المجتمع (كما يذكرنا الباحث صقر النور كثيرا)، وإذا أظهرت اهتمامك الجاد وكسرت علاقة الباحث – موضوع البحث، سترى تعقيدات الواقع وانعكاساته.

المقلق في هذا المجال وما شاهدته في عدة مرات، هو اعتبار المجتمعات ك “سبق صحفي” ويصبح هذا التدريب وهذه الأسئلة كعائق على إنتاج سريع للمعرفة في سباق المعلومات ومنافسة الأسبقية. أقرأ صفحات منفصلة من العمل الميداني وأتعجب من تحولاتي الشخصية والعملية في تعاملي مع البحث والمجتمع. حاولت الهرولة في تحليلي وكتابتي، لكنني تعثرت في إغلاق صفحة العمل الميداني ورؤيته يطاردني بثقل مشاعره، وقصصه، ومجهوده الجسدي، والنفسي.

ألقيت باللوم على نفسي وعجزي وخشيت أن يصير في ذلك خذلانًا للعمل البحثي ذاته وتثمينه من وقت وجهد وثقل على المجتمعات. حتى وجدت في صوت وكلمات ريم سعد في بودكاست “ما العمل؟” مهونا حيث قالت:

“ فعلا الرهبة بتاعة الـ”Field Work-العمل الميداني”أكتر بكتير من ان أي حد ممكن يتصور …والخوف ده مبيروحش كمان وإلى حد كبير أنا عمري ما عايزة أفقد الخوف …أول ما ده حيحصل أظن السحر حيسقط “.وتسترسل في حديثها “الـ“Field Work-العمل الميداني” والإثنوغرافيا مهم علشان غير قضايا المعرفة، ولكنه كمان من المنافذ القليلة بالنسبة لنا إن إحنا نعيد صياغة حياتنا، إن إحنا يبقي عندنا تجربة نعيش في حتة مختلفة، نجرب نعيش حياة تانية”.

بعد ذلك، أقرأ كلمات باحثة ما بعد الدكتوراه ” إيميلي فورت” في تحليلها لتجربتها ما يخفف من ثقلي ويهدئ من قلقي وندمي:

“ثم لعب الشعور بالذنب أيضًا دورًا مهمًا. لقد كنت ممزقة بين “واجبي” التحليلي والثقة التي منحها لي هؤلاء الناس. شعرت أنني فشلت في احترام تلك الثقة. أخيرًا، أدركت أن الأمر يستغرق وقتًا لتحرير عقل المرء من تجارب العمل الميداني وجميع المشاعر التي تولدها. لقد كان من الخطأ الاعتقاد بأنني سأترك تجربتي الجسدية ورائي أثناء مغادرة العمل الميداني.”.

“ضمن هذا التصور الأكاديمي للوقت الذي تصبح فيه الإنتاجية ضرورة، فإن العمل الميداني يدور حول جمع البيانات وتحليلها وكتابة الأوراق حول موضوعات بحثنا. عندما عدت من الميدان، لم أخصص وقتًا لاستيعاب كل الآثار المترتبة على تجاربي في بحثي وعليّ. لقد ألقيت بنفسي في التحليل والكتابة. لم أهتم بزمن البحث/العمل الميداني، الذي يتطلب تخصيص بعض الوقت للاعتراف بضعفنا والعلاقة العاطفية التي نطورها مع البشر الآخرين في الميدان ومع الموقع نفسه. إنها طريقة لتخفيف التوترات المستمرة بين الذاتية التي لا مفر منها والمسافة الضرورية.

علاوة على ذلك، فإن الاعتراف بأن العمل الميداني يمتد لأشهر بعد عودتنا إلى الوطن يسمح لنا بإنشاء أدوات منهجية لتطوير تحليل منهجي للقيود والتحيزات والإخفاقات التي تسود عملية البحث بأكملها. بينما تشارك المذكرات الميدانية في التوثيق والتأمل في تموضعنا ومساراتنا الشخصية في الميدان، فقد نفكر في كتابة مذكرات – أو ما يناسب كل واحد منا أكثر – والتي توضح بالتفصيل تأثير كل من تموضعنا والتأثيرات الدائمة لمشاعر العمل الميداني علينا. التفسيرات والعمليات التحليلية.”

*شكرًا لصقر النور لتشجيعي على كتابة المقال، وريم سعد لقراءة المسودة وتقديم تعديلات، وشكرا لأستاذي عمرو عدلي. ممتنة لدعمهم ووقتهم في مساعدتي ودعمي في فهم ثقل وصعوبات العمل الميداني وأهميته. وشكرا للزملاء والأصدقاء الذين جعلوا العمل الميداني أقل وحدة وأكثر رأفة وبالأخص: شادي خليل، يسرا علي، وإنجي حجازي، وإسلام خفاجة، وشكرا لكل من قابلته من المجتمعات وشاركني طعامه وسمح لي بدخول عالمه، وأهدي المقالة إلي أمي، يخليكي دائما

0 تعليق

اترك تعليقاً