كتابة أحمد العدوي وصقر النور

نشر بتاريخ 7 ابريل 2022 بموقع مدى مصر

خلال الأسابيع الماضية، تصاعدت وتيرة الحديث عن موضوعات التغير المناخي، وذلك على خلفية صدور تقرير مجموعة العمل الثانية للتقييم السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) حول الآثار والتكيف والهشاشة. وفي عالم يسير نحو الفزع بثبات، انقسمت مصالح الدول النامية عن أجندات العالم المتقدم. وفيما تتوقف معدلات النمو في الدول الفقيرة على «التكيف» مع التغيرات المناخية المتوقعة، فإن الأخرى المتقدمة تريد نسيان الماضي، الذي شهد سياساتهم القاتلة، وأن نبدأ من جديد، نتحمل جميعًا ضريبة الواقع هذا، ونسعى جميعًا لـ«التخفيف» عبر استخدام وقود أحفوري أقل والمحافظة على باقي قدرات أنظمتنا الطبيعية. وتستمر معاناة السكان في إفريقيا من انخفاض معدلات التنمية، في الوقت الذي لا يتطلب الأمر من الشمال العالمي إلا تغيرات طفيفة تسمح باستمرار نمط عيش متميز، كما يصفه الباحثان الألمانيان، أولريش براند وماركوس فيسن، في كتابهما الهام «نمط العيش الإمبريالي: عن استغلال الإنسان والطبيعة في عهد الرأسمالية العالمية».

نحاول هنا الابتعاد عن الروايات المهيمنة، والتي يتم إنتاجها مركزيًا حول ظاهرة التغير المناخي والتركيز على مسألة خفض الانبعاثات، دون الأخذ في الاعتبار مسارات التنمية المحلية، ووصول الخدمات الأساسية للمواطنين، وأيضًا دون إعطاء الاهتمام الكافي للتكيف مع آثار التغيرات المناخية الشديدة على النظم البيئية والاجتماعية المحلية. عبر هذا النقاش، نحاول طرح المسألة في الإطار المصري وكذلك في إطار قارة إفريقيا.

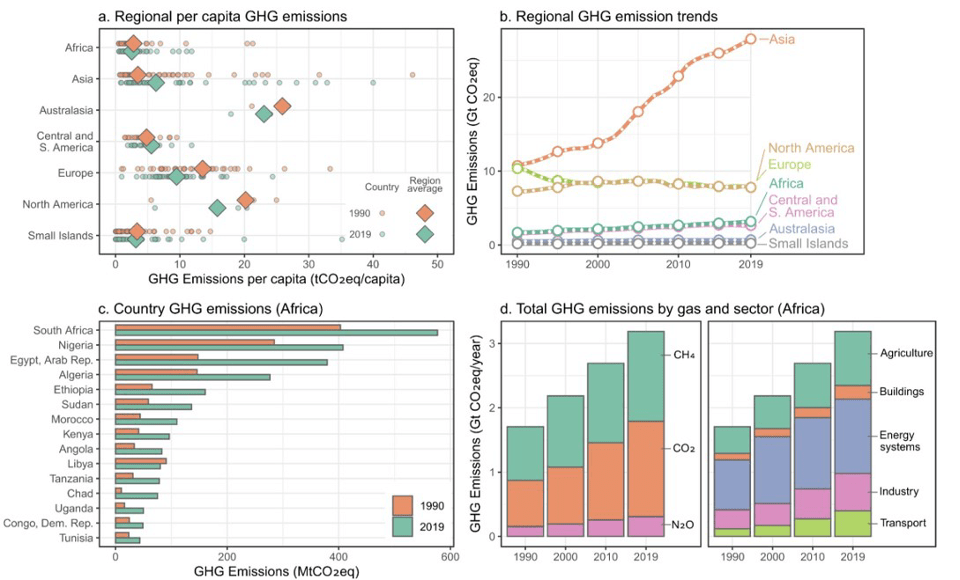

في مصر، وبالمتابعة الدقيقة لقضية التغير المناخي، بعيدًا عن التركيز على ظاهرة إزالة الأشجار لإنشاء الطرق، وبشكل استثنائي، نجد أننا نقف في مصاف الدول التي تعمل بجدية نسبيًا في مجال «التخفيف» عبر الحد من الانبعاثات، في نفس المستوى مع باقي دول الاتحاد الأوروبي. ورغم أن الحجم الإجمالي لانبعاثات مصر بين العامين 1990 و2019 هو الثالث إفريقيًا، بعد كل من جنوب إفريقيا ونيجيريا، إلا أن مساهمتنا (بدون تضمين انبعاثات إنتاج البضائع المستوردة من الخارج) تظل محدودة بالنظر إلى المقاييس العالمية للانبعاثات الكربونية، فمتوسط انبعاثات الفرد في مصر يبلغ 2.32 سنويًا، وهو أقل من نصف المتوسط العالمي.

على المستوى الإقليمي يمثّل متوسط انبعاثات الفرد في قطر 16 ضعف مثيله في مصر، وفي السعودية سبعة أضعافه. وعلى المستوى العالمي يبلغ متوسط انبعاثات الفرد في الصين ثلاثة أضعافه في مصر، وفي الولايات المتحدة ستة أضعافه، وفي ألمانيا أربعة أضعافه. كما يأتي النمو النسبي للانبعاثات فى آسيا بقيم أكبر من إفريقيا.

كما أنه يمكننا الآن، وللمرة الأولى، اعتماد مؤشرات بيئية تدقق في استمرار تحقيق مصر موقعًا متقدمًا في مؤشرات التغير المناخي «كمساهمة والتزام باتفاقية باريس (2015)»، بحسب ما جاء في مؤشر أداء التغير المناخي المصمم من قبل منظمة البيئة والتنمية الألمانية «جيرمان ووتش إي في»، وهو أحد أفضل المؤشرات عدالة وشمولية. وهو نفس المؤشر الذي تقدمت فيه مصر إلى التصنيف 21 من إجمالي 60 دولة والاتحاد الأوروبي (مع ملاحظة خلو المراكز الثلاثة الأولى من أي دولة). هذا في الوقت الذي تقبع فيه الولايات المتحدة والسعودية وأستراليا في آخر القائمة.

بناءً على هذه الاعتبارات، قد يبدو اختيار مصر لعقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ لعام 2022، فدول شمال العالم ربما قررت مكافأة مصر على تجربتها كدولة «نامية» استطاعت أن تحقق التزاماتها والالتزام نسبيًا بالإسهامات المحددة وطنيًا. وقد يرجع هذا النجاح إلى التوسع في استخدام الغاز الطبيعي (كما يتضح في الملف التفاعلي هنا)، وكذلك الالتزام بخطط طموحة للوصول لمستويات مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% في 2030. ويأتي التقدم هذا مدعومًا بالتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية كمشروع بنبان في صحراء أسوان، رغم التوسع فى بناء المدن الصحراوية قليلة الكثافة السكانية والأعلى من المدن القديمة في البصمة المائية والكربونية للفرد.

هنا من المهم الإشارة لتضارب المصالح الكامن بين طموح مؤسسات التمويل الدولية من جهة، والدولة (بوصفها معنية بجودة حياة مواطنيها) من الجهة الأخرى. يتجلى هذا التضارب في الجدال بخصوص تسويق المشروع القومي للطرق في مصر كمثال لتقليل الانبعاثات. كما قد يطرح البعض هذا التضارب: لماذا تقابل مؤسسات التمويل، والدولة نفسها، مشاريع للسيارات الكهربية واعتماد الهيدروجين الأخضر بحماس كبير، ويختفي هذا الحماس عند الحديث عن مشاريع أخرى مثل توفير حملات صيانة مخفضة لوسائل النقل الجماعي الخاصة للحد من تلوث مدننا المزدحمة، أو حتى استبدال عربات الثلاث عجلات (التوكتوك) ببدائل أقل تلويثًا، كما فعلت الهند، أو التوسع بجدية فى مشروعات النقل الجماعي مثل الأتوبيسات الكهربية والقطارات في كل المدن القديمة؟

يمكن إرجاع ذلك لسببين، الأول مرتبط بأن هذه التغيرات تحدث في ظل هيمنة نمط اقتصادي نيوليبرالي يدعم تمدد القطاع الخاص، وليس الاستثمارات العامة في مجال النقل، حيث تنسحب الدولة من هذه المجالات عالميًا. الثاني، أن مشروعات إنتاج الطاقة النظيفة وتحويلها لهيدروجين أخضر يتم تصديره للشمال العالمي بأسعار رخيصة واستيراد سيارات كهربائية مُنتَجة بالشمال العالمي بأسعار مرتفعة، من شأنها أن تحافظ على الشكل الحالي للتقسيم الدولي للعمل، وأيضًا على نمط العيش الإمبريالي في الشمال، بمساهمة سخية منّا نحن المعرضون لمخاطر أكبر ونحتاج للاهتمام أكثر بـ«التكيف».

النجاحات المصرية في مجال «التخفيف» وخطط التقليل من الانبعاثات، يقابلها -للعجب- إهمالًا لمجال «التكيف» الأهم، ليس فقط على مستوى المشروعات، ولكن أيضًا على مستوى التمويل مع محدوديته والأبحاث، وهذا ما يشير إليه تقرير الهيئة الأخير، حتى بالمقارنة بدول في إفريقيا. دعم ذلك الإهمال مؤشرات التأقلم في شمال إفريقيا لتكون الأقل، حتى بين مناطق إفريقيا مثل كينيا، التى تعمل مؤسساتها البحثية بشكل أفضل نسبيًا. وهنا قد نتساءل إن كان هذا الاهتمام بالتجربة المصرية ومكافئتها سببه أنها التزمت بالتصورات الغربية للتركيز في دولنا على «التخفيف»، أم عدم إعطاء الأولوية لـ«التكيف» مع الآثار الفعلية والمستقبلية للتغيرات المناخية؟

كما هو معلوم، يمثل التغير المناخي شيئين رئيسين: الأول هو زيادة تدريجية في درجات الحرارة، وما يتبعه من زيادة في مستوى سطح البحر لذوبان الجليد، وما يستتبع ذلك من تأثيرات، وهي أمور لها توابعها الكارثية على جودة الحياة بشكل عام، وعلى الإنتاج الزراعي وتدهور إنتاجية المحاصيل الزراعية وزيادة متطلباتها المائية، وزيادة معدلات الأوبئة، وتدهور التنوع البيولوجي، ومخاطر الحياة بالمناطق الساحلية، واحتمالية تدمير سبل عيش سكانها. نحن هنا لا نتحدث فقط عن مجرد غرق بعض المناطق، ما يمكن التغلب عليه بالهجرة (إن سُمح بها)، لكنه ثانيًا يرتبط بأحداث متطرفة وغير مألوفة، مثل الموجات الحرارية والفيضانات وموجات الجفاف وما يترتب عليها من انتشار للأوبئة. هذه الأحداث بدأت بشائرها في الظهور بالفعل، نحن نتحدث عن موجة احترار كانت تحدث مرة واحدة كل 50 سنة، بات باحثون يتوقعون أنها ستتكرر 39 مرة كل 50 سنة. أو عن حالات جفاف كانت تحدث مرة واحدة كل عشر سنوات، بات متوقعًا أن تتكرر أربع مرات كل عشر سنوات، حسب السيناريو الأسوأ الذى قد نصل له، وهكذا. باختصار هذا الاضطراب الشديد يؤثر بشكل يومي وفعلي على كل جوانب الحياة على ظهر الكوكب. قدر التقرير الأخير الخسائر -تراكميًا- المسجلة بالفعل (بسبب التغيرات المناخية) من عام 1991-2010 لدول العالم كنسبة من نصيب الفرد من الناتج المحلي وجاءت نسبة مصر 12%.

يضعنا هذا الوضع، نحن شعوب العالم، أمام مسارين يجب علينا المضي فيهما بالتوازي. الأول هو مسار التخفيف (أي العمل على خفض انبعاثات الغازات المسببة لارتفاع درجة حرارة الكوكب) وذلك لـ«إبطاء» التغيرات المناخية والعمل على عكسها قليلًا. والثاني هو مسار التكيف مع التغيرات المتوقعة، ويعني محاولة التجهيز بجدية للتغيرات التي تحدث بالفعل، والتعاطي بنفس الجدية مع جميع السيناريوهات المحتملة لتأثيرات التغيرات المناخية على سبل عيش السكان في المناطق الأكثر هشاشة وعرضة للمخاطر. وفي الوقت الذي يرتبط فيه المسار الأول بكثير من العوامل، أهمها قدرتنا على خفض الانبعاث بالمعدلات اللازمة، وأيضًا استمرار قدرة النظم البيئية نفسها على امتصاص الكربون بنفس الكفاءة تحت محدودية تغطية الدراسات والبيانات لجميع النظم الطبيعية على ظهر الأرض، فإن المسار الثاني المرتبط بالتكيف يطرح سؤالًا أساسيًا عن المناطق والشعوب التي تتعرض لتهديدات وجودية جرّاء التغيرات المناخية، والمسؤولية التاريخية لدول العالم المتقدم، والتي قد تدفعنا «كدول نامية» لطلب «تعويضات» وليست «منح/قروض» للتكيف.

مستقبل إفريقيا لن يتوقف عند زيادة معدلات الجوع والفقر والتهجير والنزاعات، ولكن قد يكون أكثر سوداوية. بحلول عام 2030، قد يتسبب تغير المناخ في حدوث 250 ألف حالة وفاة إضافية سنويًا على الأقل بسبب الملاريا وموجات الحرارة وسوء التغذية الناجم عن الجفاف فى العالم. في السودان، تم رصد ارتباط غير قابل للتشكيك بين تغير كمية الأمطار وأعداد النزاعات في دارفور، كما ورد في كتاب «السودان: حروب الموارد والهوية» لمحمد سليمان. وكما أشارت دراسة جامعة ستانفورد الشاملة، مع كل درجات عدم الموثوقية في الحسابات، حددت مسؤولة التغير المناخي عن العنف المنظم والنزاعات في إفريقيا وأماكن أخرى في العالم، ومن المرجح أن تتضاعف التأثيرات بطريقة كبيرة في المستقبل القريب. ويشير تقرير المجموعة الثانية من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ إلى أنه إذا استمرت مؤشرات اللامساواة في العالم، حتى لو نجحنا في خفض الانبعاثات، ستستمر التأثيرات السلبية عالية، وقد تتعدى قدراتنا على التكيف. ويشير التقرير كذلك إلى اختلاف مخاطر التغير المناخي بين الأعلى دخلًا والأقل دخلًا داخل إفريقيا نفسها، حيث بالنظر إلى الإمكانيات المخطط لها، بل والممكنة بالأساس للتكيف، ستكون مخاطر توافر الغذاء عالية جدًا للأقل دخلًا، بينما يشترك الأعلى والأقل دخلًا في المخاطر البيئية الأخرى.

فكيف يتعامل النظام العالمي مع المشكلة؟

ببساطة يضغط النظام العالمي على إفريقيا عبر منحه السخية للانصراف عن إنشاء محطات الطاقة، بما فيها العاملة بالغاز الطبيعي، وتقليل استخدام الفحم، ليس رغبة في رفع جودة حياة الأفارقة، ولكن من أجل تحقيق أرقام جيدة في انخفاض الانبعاثات الكربونية عالميًا. حتى وإن كان ذلك يستلزم تعطيل خطط التنمية المعتمدة على الطاقة الرخيصة، والتي تعجز التكنولوجيا الخضراء عن تلبيتها حتى الآن.

من المهم هنا أن نضع في الاعتبار حاجة إفريقيا إلى زيادات ضخمة في الطاقة والموارد من أجل تحسين جودة حياة مواطنيها. المجهود الأكبر للتخفيف وإزالة الكربون يجب أن يتم أولًا في الشمال العالمي المتسبب في المشكلة، ويجب أن يكون هذا التخفيف كبيرًا بالقدر الذي يسمح للجنوب العالمي باستغلال آمن للطاقة والموارد يسمح له برفع جودة حياة مواطنيه للحد الضروري. هذا لا يعني رفض مشروعات الطاقة الجديدة بالقارة، ولكن يجب أولًا أن توجه لرفاهية السكان المحليين، وأن تكون جزءًا من خطة تنمية محلية، وليست جزءًا من توفير طاقة نظيفة من أجل التصدير، تخدم بالأساس الاستهلاك المفرط للطاقة والموارد في الشمال بدلًا من تلبية احتياجات الجنوب. بشكل أوضح، يجب أن تكون برامج مواجهة التغيرات المناخية من تخفيف وتكيف جزءًا من خطة إفريقيا للتنمية وتحسين جودة حياة مواطنيها، وليست استمرارًا للتوزيع غير المتكافئ للأعباء والمكاسب الاقتصادية والبيئية.

يرى النظام العالمي أن الأفضل للمواطن الإفريقي أن يعيش ويموت في وضع بائس دون إنتاج مزيد من الطاقة أو التوجه نحو التصنيع وفقًا لاحتياجاته، بعكس مثلًا ما تسعى القارة لتوليده من الكهرباء، حوالي 100-130 جيجا وات إضافية (أخذا في الاعتبار نسبة الوقود الأحفوري المستخدمة) بحلول 2030، رغم أنه إن تحقق ذلك فإن حجم الانبعاثات الإضافية في إفريقيا كلها (1.37 مليار نسمة) لن يتعدى بأي حال حجم ألمانيا وحدها من الانبعاثات الحالية، حتى بعد النجاح الاستثنائي حين رفعت الأخيرة نسبة الطاقة النظيفة إلى 41% من مزيج طاقتها الكلي.

غانا كمثال تصل فيها تغطية الكهرباء إلى 85% من سكانها، وتمثل الطاقات النظيفة (معظمها من الطاقة الكهرومائية، شُيدت أثناء حقبة ما بعد الاستقلال وفق سياسة الاعتماد الذاتي لنوكروما) فيها أكثر من 50% في 2015، والباقي يأتي من مصادر «مستوردة» أهمها الغاز الطبيعي. وأعلن رئيسها مؤخرًا بداية تنفيذ أكبر مشروع هجين بين الطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية في غرب إفريقيا. من المحتمل أن تتعرض سدود غانا لتحديات متوسطة إلى خطيرة في التشغيل خلال المستقبل نتيجة تأثيرات التغير المناخي، حسب دراسة حديثة. ليست فقط غانا، بل زامبيا وكينيا وإثيوبيا، بالفعل تتعدى نسبة الطاقات النظيفة فيها حاجز الـ50% مقابل 20% لتوليد كهرباء الولايات المتحدة الأمريكية. فهل تحقق هذه الاستثمارات الحكومية في إفريقيا تحسنًا مباشرًا في سبل عيش الأفارقة أم يتم «استخدام» التحول للطاقات النظيفة دون بناء قدرات متكاملة للأفارقة للتعامل مع تحديات التغيرات المناخية كدعاية سياسية أو كاستثمارات رأسمالية من أجل تصدير الطاقة الخضراء لدول الشمال في شكل من أشكال «الاستعمار الاخضر»؟

وبالمقارنة، تبلغ نسبة الطاقات النظيفة من مزيج الطاقة الكلي حوالي 12% في أمريكا، و12% في الصين، و14% المملكة المتحدة، و10% في اليابان. وبالتالي يجب أن نفكر في أطر مزج الطاقة والتحول الطاقي العادل في ظل انخفاض انبعاثات الجنوب. قد يبدو من السذاجة مقارنة نسب الطاقات النظيفة بين إفريقيا والدول المتقدمة مع اختلاف أصل الرقم الكبير للطاقة الكلية نفسها، ولكنه مؤشر مهم النظر له حتى في إطار تحديد حدود مخاطر التغيرات المناخية على توليد الطاقة النظيفة في إفريقيا مقارنة بوضع أقل اعتمادية في الدول المتقدمة. يبدو من البديهي أن المجهود الأكبر في التخفيف يجب أن تتحمله الدول التي تصدر انبعاثات أكثر، كما أن التحول التدريجي للطاقة النظيفة يجب «ألا يترك أحدًا يتخلف عن الدرب»، كما يشير شعار الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. هذا بالطبع لا يعني أن تتخلى دول إفريقيا عن تبني التحول الأخضر، ولكن أن تضع نصب أعينها هذا التفاوت العالمي الضخم في حجم الانبعاثات، وأن تبني تحولها للطاقة الخضراء وفقًا لاحتياجاتها ورفاهية سكانها، وليس دعمًا للشمال العالمي، تاركة سكانها في الظلام.

الحقيقة أن الدول المتقدمة ليست فقط مسؤولة عما فات، ولكنها تدفع بالكوكب نحو كوارث إنسانية حقيقية في المستقبل القريب عبر إغفالها حق الشعوب الإفريقية في التنمية، وتوجه معظم أشكال دعم التنمية والإقراض الميسر للمشروعات التي تخدم تصوراتها حول أولوية التخفيف وتصدير الطاقة النظيفة. وأمام هذا الإغفال الشديد للتكيف والاحتياجات المحلية للتنمية سوف يستمر تدمير الغابات (حيث يستخدم 80% من الخشب المتاح في إفريقيا لأغراض الطهي والتدفئة) وتستمر الهجرة كملاذ أخير للأفارقة، ليس فقط نتيجة عجز التنمية، ولكن أيضًا نتيجة لآثار تغيرات المناخ.

باختصار، تشير الدلائل ونتائج المؤتمرات الدولية حول المناخ إلى أن النظام العالمي (وبشكل أدق الشمال العالمي) لن يموِّل بالشكل الكافي مشاريع تكيف مع التغيرات المناخية قد تساعد البشر في الدول النامية على التعامل مع كارثتي المناخ وتعثر التنمية، ولكنه يريد التركيز على التخفيف حتي دون دعم كافٍ لصون الأنظمة الطبيعيه في إفريقيا. وكما أن دولار المعونة يخدم بالأساس مصالح الدول المانحة قبل مصالح الدول المستقبلة، فإن دولار التمويل المناخي يجب أن يخدم بشكل مباشر مصالح الشمال العالمي في التخفيف من الانبعاثات. يتجلى ذلك في المعاملة الاستثنائية المميزة نسبيًا التي ستتلقاها جنوب إفريقيا كأكبر مصدر للإنبعاثات في إفريقيا.

أشار المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، محمود محيي الدين، بالتفصيل إلى هذه النقطة تحديدًا، وقد تابعنا باهتمام نقاشاته مع وزيرتي البيئة والتعاون الدولي المصريتين ضمن فعاليات قمة جلاكسو الأخيرة للمناخ. إذ تتزعم مصر اتجاهًا يريد ضبط نسب الإنفاق بين «التخفيف» و«التأقلم» لرقم 100 مليار دولار، والذي سوف تدفعه الدول المتقدمة سنويًا لنظيرتها النامية على أساس 50-50، أي أن يخصص نصف المبلغ لإجراءات التكيف والنصف الآخر لإجراءات التخفيف. بينما تريد دول الشمال تقسيم المبلغ بنسبة 20-80، أي أن يخصص 80% من المبلغ لإجراءات التخفيف و20% منه فقط لإجراءات التكيف، هذا في الوقت الذي يقدر إجمالي تكاليف التكيف للدول النامية بحوالي 300 مليار دولار سنويًا في أقل من عشر سنوات.

هل يستسلم السياسيون الأفارقة لهذا المنطق أم يتعلموا من تجربة الهند في الحديث بوضوح عن مصالحها؟ (حين أصرت الهند على سياسات تقليل تدريجي وليس وقف تام لاستخدام الفحم في مزيج الطاقة لديها نظرًا لتكاليف الخطوة)، أم تستمع الدول المتقدمة بإمكانياتها الضخمة لتقديرات البحث المنشور في الدورية الرصينة ONE EARTH، والتي تحث الدول المتقدمة على تحقيق أهداف وطنية أكبر من المحددة سابقًا، ليس فقط كتعويض للأرض عن مساهماتهم الكارثية السابقة غير القابلة للإنكار، بل للسماح للدول النامية في أن تستمر في النمو الاقتصادي. الدول النامية هي التي قد تعاني من انتكاسات كبيرة في مكاسبها التنموية نتيجة للتغير المناخي، وفقًا لتقرير حديث صدر عن الحكومة الكندية، ولا يجب وضع التزامات ضخمة إضافية عليها.

من الممكن أن نلجأ لحل أكثر عدالة ومنطقية، وهو أن تلتزم كل الدول بنصيبها «العادل» من الانبعاثات «الإجمالية التاريخية»، بحيث نحافظ على أهداف البشرية في حياد كربوني في 2050، ونصل بعدالة إلى 1.5 درجة فقط زيادة في درجات الحرارة تنخفض إلى 1.2 درجة بنهاية القرن. إذا اتبعنا هذا النهج العادل، فعلى سبيل المثال قد يسمح هذا لدول مثل الهند بالعمل كالمعتاد حتى عام 2040، وبالتأكيد مصر والدول الإفريقية غير مطلوب منها الاستثمار من مواردها الوطنية أكثر في التخفيف غير المرتبط بتاثيرات بيئية إيجابية محلية معتبرة حتى عام 2040. من الممكن ألا تصل كينيا في الأصل لنصيبها من الانبعاثات المحسوب من الهدف العالمي الطموح للحياد الكربوني، حتى لو تحولت للفحم وأكملت كالمعتاد. كما يخبرنا الباحث بجامعة ليدز، أندرو فاننج، بدمجه الانبعاثات الكلية للدول في حساباته، فإن البيانات تخبرنا بشيء واحد: الدول المتقدمة والصين يجب عليها العمل أسرع كثيرًا مما هو مخطط له، ودفع تعويضات وليست منح أو قروض، أكبر بكثير من المقرر، ويكون معظمها مخصصًا للتكيف وليس التخفيف، وتتولى بالكامل تكاليف استراتيجيات التخفيف، حيث أنهم المنتج الأكبر للانبعاثات. ليس عادلًا أو منطقيًا أن يتم الرهان على دول إفريقيا، ومنها مصر، في حل اللغز الكبير بمفردها، والنجاح فيما فشلت فيه كل دول العالم من تحقيق حد أدنى من الاحتياجات الأساسية لمواطنيها، حسب المعايير الاجتماعية القياسية، دون أن تتعدى «الحد البيئي». تحدث باحثون غربيون عن تأثيرات السياسات الخضراء على رفاهية مواطني الدول المتقدمة، فهل تم تقدير مخاطر خطط إعاقة وصول خدمات أساسية للأفارقة بحجة بصمتها الكربونية دون حساب شامل لتكاليف استمرار تدهور جودة حياتهم؟

0 تعليق

اترك تعليقاً